インプラント治療を

諦めている方へ

骨造成で治療が可能に

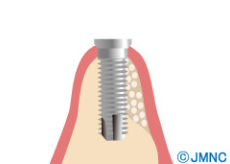

インプラント治療で失った歯を再建する場合、人工歯根を埋め込み、しっかりと固定させるため十分な顎の骨量が必要です。

当院では、顎の骨の足りない部分に患者様ご自身の骨または人工の骨補填材で骨を補充する「骨造成」を積極的に行っております。骨量不足で治療を断られた方、諦めている方も、骨を増やすことでインプラント手術が受けられる可能性があります。

骨造成で安全性を高め、

インプラントを

長く

安定させます

顎の骨が足りないと、インプラント治療を断られてしまいますが、骨造成で骨を増やすことで、治療が可能になるだけでなく、治療の安全性が高まり、インプラントが安定し、長く機能させることが可能になります。また、骨量は見た目にも影響するため、骨量を増やすことは多くのメリットがあります。

軽減できる

脱落リスクが減る

治療期間が長くなる

ことがある

骨造成の手術が

必要なケース

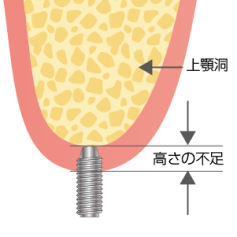

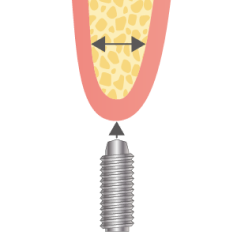

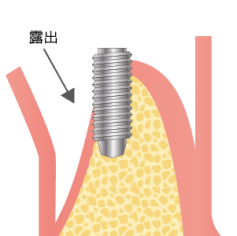

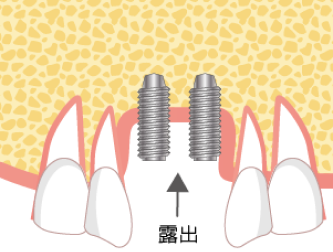

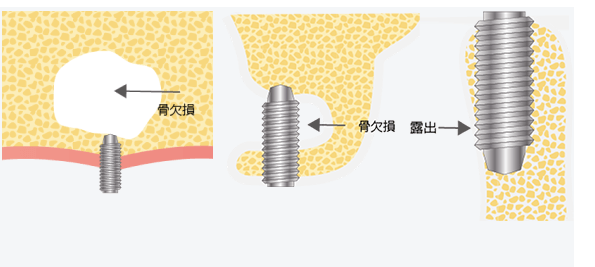

顎の骨の高さや幅が不足していたり、骨欠損によりインプラントが露出する恐れのあるケースでは骨造成が必要です。骨造成によって骨量を確保することで、インプラントを長期的に安定させることが可能となります。

骨造成手術の種類

骨造成にはGBR法やサイナスリフトなどの手法があります。どの手術を行うかは、患者様の顎の骨や全身の状態を診査・診断した上で慎重に判断します。

GBR(骨再生誘導法)

GBR(骨再生誘導法)は、歯周病などが原因で痩せてしまった顎の骨の幅を厚くしたり、高さを増加させたりする造骨術のひとつです。 GBRでは、自家骨あるいは骨補填材(人工骨など)を移植して、メンブレンと呼ばれる吸収性の膜でカバーします。移植した骨補填材はメンブレンでカバーしたあと、動かないように固定用のピンやスクリューや縫合糸で固定します。その方の欠損の状態や再生速度にもよりますが、メンブレンでカバーされた内部に骨が誘導され、再生するまでにはおよそ半年前後かかります。

GBR法の流れ

-

Step1骨補填材の充填

欠損部に骨補填材を充填し、メンブレンで覆います。

欠損部に骨補填材を充填し、メンブレンで覆います。 -

Step2骨の再生を待つ

骨はおよそ半年前後で再生されます。

骨はおよそ半年前後で再生されます。 -

Step3インプラント埋入

骨が再生したら、インプラントの埋入が可能となります。

骨が再生したら、インプラントの埋入が可能となります。

サイナスリフト

(上顎洞底挙上術)

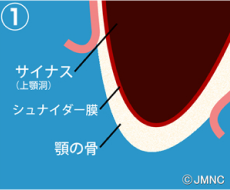

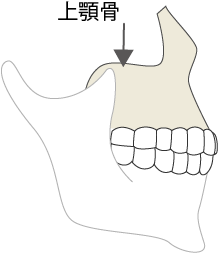

サイナスリフト(上顎洞底挙上術)は、インプラントを埋入できるように、上顎洞内に人工骨や自家骨を移植して骨を厚くする骨造成術です。

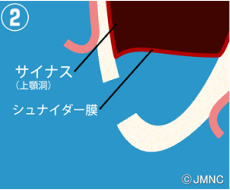

上顎洞底のシュナイダー膜を剥離し持ち上げて骨を入れます。半年から1年程で移植した骨が硬くなったらインプラントを埋入します。残存骨量が4~5mmある場合、サイナスリフトとインプラント埋入を同時に行う場合もあります。

サイナスリフトには「側方アプローチ」と「垂直アプローチ(ソケットリフト)」の2つの方法があります。側方アプローチは外科的侵襲が大きいですが、直視下で上顎洞炎粘膜を剥離することが可能です。垂直アプローチは直視下での手術ではないため、患部の状況を判断しづらいですが、外科的侵襲が少なく、手術時間が短いという特徴があります。

サイナスリフトの流れ

-

Step1歯肉の切開

麻酔をして歯肉を切開し、顎の骨を露出させます。

麻酔をして歯肉を切開し、顎の骨を露出させます。 -

Step2骨窓を作る

骨に穴を開け、上顎洞を覆うシュナイダー膜を慎重に剥離・挙上を行います。

骨に穴を開け、上顎洞を覆うシュナイダー膜を慎重に剥離・挙上を行います。 -

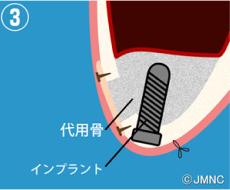

Step3骨補填材の充填

骨補填材を充填し、骨の再生を待ちます。症例によってはインプラント埋入を同時に行う場合もあります。

骨補填材を充填し、骨の再生を待ちます。症例によってはインプラント埋入を同時に行う場合もあります。

自家骨は

どこから採取する?

どこから採取する?

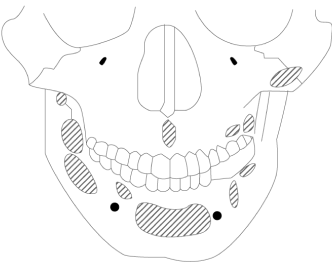

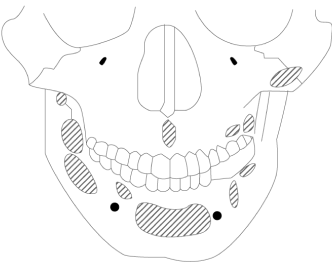

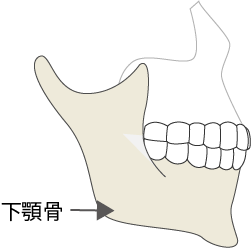

骨造成で顎に移植する自家骨は口腔内(上顎骨・下顎骨)のほか、口腔外(腸骨や脛骨)から採取されることもあります。患者様の骨の状態によっては、自家骨ではなく人工的な骨補填材を使うこともあります。

骨移植手術は少量の骨を採取する簡単なものから大量な採取を行う大がかりなものまで様々です。移植した骨がしっかりと固定される期間が必要なため、治療の完了までは通常のインプラント治療よりも長くなります。

① 前鼻鎖部

② 臼歯部歯槽骨

③ 上顎結節

④ 口蓋隆起

⑤ 頬骨突起基部

① オトガイ部

② 下顎骨外斜線部

③ 下顎臼歯部頬側

④ 下顎白後部

⑤ 下顎隆起(舌側)

⑥ 歯槽頂部

⑦ インプラント埋入窩

⑧ 筋突起

① 前鼻鎖部

② 臼歯部歯槽骨

③ 上顎結節

④ 口蓋隆起

⑤ 頬骨突起基部

① オトガイ部

② 下顎骨外斜線部

③ 下顎臼歯部頬側

④ 下顎白後部

⑤ 下顎隆起(舌側)

⑥ 歯槽頂部

⑦ インプラント埋入窩

⑧ 筋突起

美しさにこだわった

インプラントのための

骨造成

インプラント治療では、歯の機能を回復することはもちろん、見た目を美しく維持する「審美的な目的」も重要視されます。

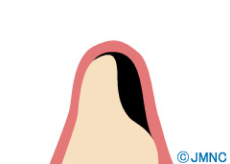

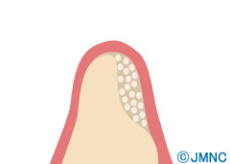

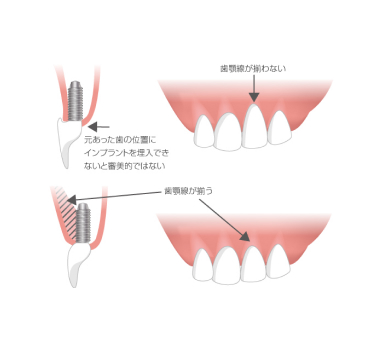

特に目立つ前歯のインプラントでは高い審美性が求められます。例えば、上顎の前歯の1本をインプラントにする場合、抜けた部分の歯肉や歯槽骨も失われていることが多く、そのまま治療すると歯茎のラインの仕上がりが不自然になります。インプラントにした部分だけ歯茎が短く、歯だけが長く伸びたように見えてしまうのです。

顎の骨の状態から通常のインプラント治療が可能であると判断された場合でも、審美的な問題を解消するために骨造成術を行うケースが増えています。

耳鼻咽喉科と連携し

骨造成を実施

骨造成は技術力と豊富な経験を必要とする手術です。また、通常のインプラント治療と同様、合併症などのトラブルを防ぐために治療前の術前診断、特に副鼻腔の解剖学的診断、病的診断が欠かせません。

おざわ歯科クリニックでは耳鼻咽喉科と緊密に連携を取ることで、安全に配慮した骨造成の実施を行っております。骨が足りずインプラント治療を諦めている方も、まずはお気軽にご相談ください。

インプラント治療をご希望される方へ

インプラント治療は、インプラント体(人工歯根)を顎の骨に埋入させることで人工歯根とし、その上に人工歯を装着することで失った歯を補う治療方法です。

オールオン4・6は、片顎に4~6本のインプラントを埋入し、10~12本の連結した歯を装着する治療法、ザイゴマインプラントは、ザイゴマ(頬骨=ほっぺたの骨)にインプラントを埋入する治療法です。

※手術料とセラミックの歯を含む

※1本あたりの価格

※手術料とセラミックの歯を含む

※1本あたりの追加費用

※ 術前から術後約1年分のレントゲン・CT(何回でも)

(ナビゲーション手術)

※症状や治療部位、骨量等によって費用が異なる場合があります。