長く機能し続ける

インプラント治療を提供

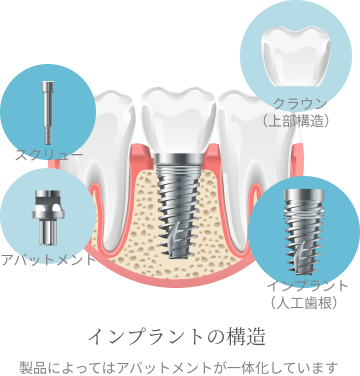

インプラントは、チタン金属※でできた人工歯根を顎に埋め込み、セラミック製の上部構造を装着することで独立した歯を再建する治療法です。顎骨にインプラントを直接埋入する手術が必要になりますが、咀嚼などの機能は大幅に安定します。

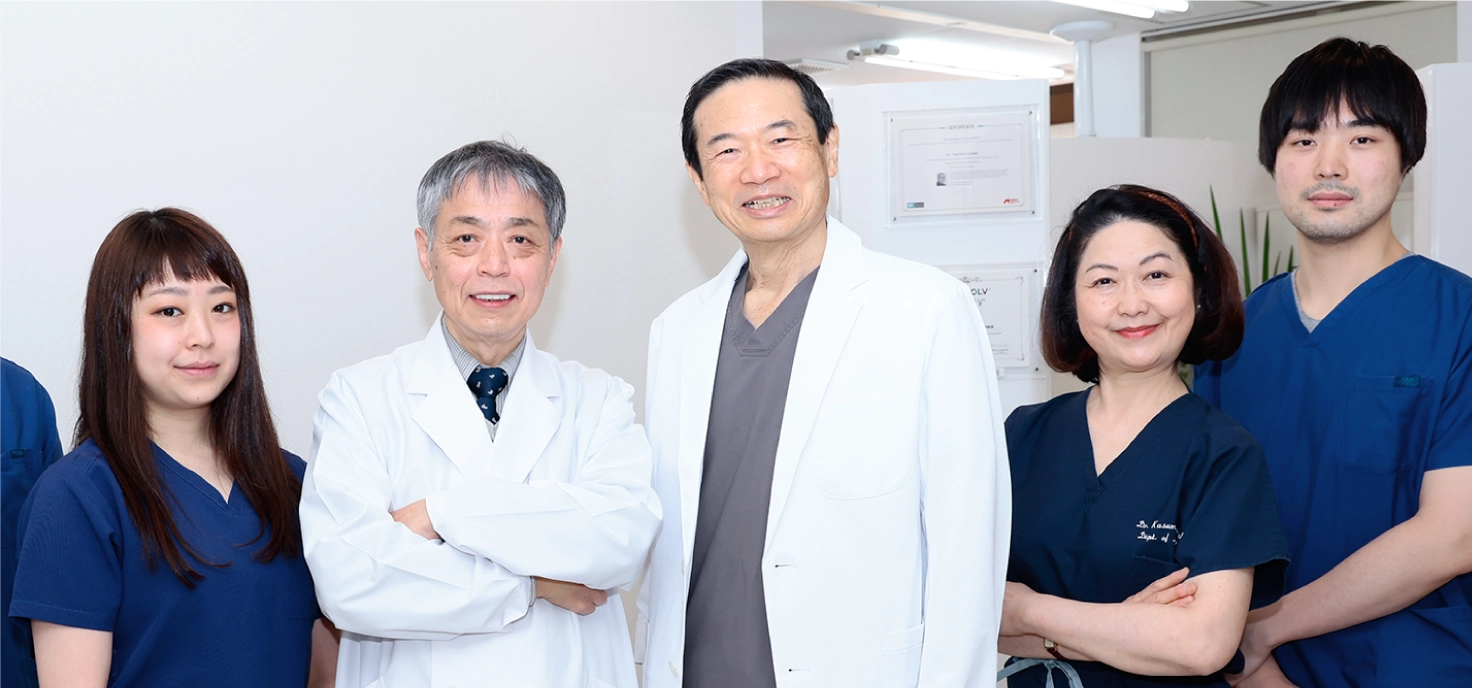

練馬区江古田の歯医者おざわクリニックでは、一人ひとりのスタッフが日々知識と技術の研鑽に励み、その専門性を最大限に発揮できる環境を整え、より良いインプラント治療の提供に努めております。

チタンインプラントを使えない方にはメタルフリーインプラント(ジルコニアインプラント)もございます。ご相談ください。

おざわクリニックの

インプラント治療

インプラント治療には高額な治療費がかかり、外科手術を行うことからリスクも伴います。 当院では、患者様のインプラントが生涯にわたり問題なく機能し続けるよう、術前から術後のメンテナンスまで長期的にサポートさせていただきます。

-

01

01技術 と実績 科学的根拠✕30年の臨床経験

当院は練馬区江古田でインプラント治療30年の実績がある歯医者です。

豊富な臨床経験を積んだドクターが、精密検査等の結果など科学的根拠と併せた責任ある治療を提供しています。 -

02

02設備 と体制 難症例・全身管理下のオペ対応

様々な症例への対応するため、また、より正確な治療展開のため、設備・機器の整った環境に、顎顔面外科・口腔外科・麻酔科など各分野の専門ドクターが在籍。

麻酔科医随伴のもとでの静脈内鎮静法による不安を軽減したオペも可能です。 -

03

03品質 と保証 一生にわたり使用いただくため

当院では、埋入するインプラント自体も厳選し、品質への信頼に値する実績を持つノーベルバイオケアのインプラントを起用しております。

定期メンテナンスを受けていただく条件のもとの保証期間は10年間ですが、採用医院も多いことから、万が一の引っ越しなどで対応可能な歯科医院を見つけやすいメリットもあります。

江古田の歯医者おざわクリニックでは個別でのインプラント相談に無料で対応しております。

インプラント治療に不安がある方、入れ歯が合わずにお困りの方、

この機会に治療への疑問やご不安などをお気軽にご相談くださいませ。

当院の

インプラント治療の流れ

インプラント治療には、手術を一度で済ませる「1回法」と二度手術を行う「2回法」があります。

こちらでは2回法によるインプラント治療のおおまかな流れをご紹介します。

-

-

充実したカウンセリングが

納得の治療の第一歩 カウンセリング - 治療のメリットだけでなく、患者様の健康状態に基づくリスクやデメリットについてもご説明します。患者様が現在抱えている不安や悩み、治療に対するご要望を伺い、インプラントについて正しく理解し、安心感を持って治療に臨むことができるようサポートします。

flow01

-

充実したカウンセリングが

-

- 万全の治療計画に必要不可欠 精密検査

- CT検査や口腔内の写真撮影、咬合診査などの精密検査を行い、現在のお口の状態を詳しくチェックします。これらの検査結果をもとに、適切な治療方法についてお伝えし、ご理解・ご納得いただけましたら具体的な費用と治療計画をお伝えします。

flow02

-

- 手術前に処置が必要な場合 インプラント前治療

- インプラント治療に入る前に、治療に影響を及ぼす恐れのある病気を治療します。患者様のお口の状態を徹底的に評価し、必要に応じてクリーニング、歯周病治療、抜歯、矯正治療などを行います。顎の骨が不足している場合には、骨造成手術を行う場合があります。

flow03

-

- インプラント本体の埋入オペ インプラント1次手術

-

インプラントを顎の骨に埋入する1次手術を実施します。手術の所要時間は埋入するインプラントの本数により異なります。歯肉を切開し、顎の骨にインプラントを埋め込んだ後は、骨結合によりインプラントが安定するまで3ヶ月~6ヶ月ほど待ちます。

flow04

-

-

インプラントが安定したら

上部構造を取り付け インプラント2次手術 -

インプラントと顎の骨がしっかりと結合したことが確認されたら、2次手術を行います。2次手術では歯肉を切り開いてアバットメントと仮歯を装着します。手術の傷口が落ち着いてきたら上部構造を取り付け、噛み合わせなどを調整して治療は完了となります。

flow05

-

インプラントが安定したら

-

- オペ以降はメンテナンスを 定期メンテナンス

-

インプラントを長期的に使用するには、インプラント周囲炎の予防が重要です。術後は3〜4ヶ月に1回の頻度で定期メンテナンスに通っていただき、口腔内のクリーニングや、インプラントの周りの歯肉・上部構造の状態チェック、噛み合わせの調整を行います。

flow06

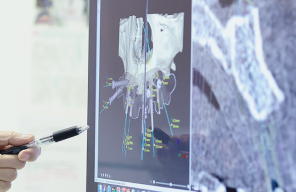

インプラント術前検査の重要性

当院では、インプラント治療を行う前にCTによる術前検査を行っております。

CT検査では、手術部位のあらゆる断層面や3D画像で骨の幅・深さ、骨の質、神経や血管、鼻、隣接臓器との関係を正確に診断することが可能です。

CT検査で得たデータから、インプラントの種類(メーカーや太さ、長さ)、手術法(切削による埋入か、タッピング・拡張による埋入か)、骨移植が必要か否か、メンブレン(GBR)が必要か否かなどを術前に決定し、綿密な治療計画を立てることができます。

インプラント・ブリッジ・入れ歯の違い

インプラント以外の歯を失った場合の治療法として、入れ歯(部分入れ歯・総入れ歯)とブリッジがあります。これからインプラント治療を受ける方には、それぞれの方法にどのような特徴があるのか、違いをよく理解した上で治療を選択していただきたいと願っております。

インプラント

ブリッジ

入れ歯

-

インプラント

インプラントでは失われた歯根部分の骨を支えにして人工の歯を固定します。噛む力は天然の歯と同じように骨に伝わり、インプラントが入っていることで顎の骨が吸収されるのを防ぎます。残っている歯に負担はかかりません。

- 見た目 天然歯に近い

- 噛み心地 天然歯に近い

- 耐用年数 10年以上※1

- 治療期間 4~8ヶ月※2

- 外科手術の有無 あり※3

- 保険適用 適用外

- 残存歯への影響 影響しない

※1 定期メンテナンスを受け、トラブルがない場合

※2 骨造成等を伴わない場合での目安

※3 インプラント埋入手術他 -

ブリッジ

ブリッジによる治療では、歯を失った箇所の両隣の歯を支台歯として欠損部を補います。支台歯は健康な状態であっても大きく削らなければならないため、寿命が短くなってしまうというデメリットがあります。

- 見た目 素材で異なる

- 噛み心地 比較的安定※1

- 耐用年数 約7~8年

- 治療期間 1~2ヶ月

- 外科手術の有無 なし※2

- 保険適用 支柱の歯を削る・負担がかかる

- 残存歯への影響 支柱の歯を削る・負担がかかる

※1 素材・ブリッジ本数で差が出る

※2 抜歯を伴う場合を除く -

入れ歯

取り外しの義歯の場合、残っている歯に金属のバネをかけて支えます。治療後、数年の間にバネの支えとなる歯が移動したりぐらつくことがあります。

総入れ歯は入れ歯を固定する力が弱くずれやすいため、食べ物を噛むために十分な力をかけることができません。- 見た目 バネが目立つ※1

- 噛み心地 問題が多い

- 耐用年数 約3~5年

- 治療期間 約3~5年

- 外科手術の有無 なし※2

- 保険適用 可

- 残存歯への影響 バネをかける歯に負担がかかる

※1 部分入れ歯の場合

※2 抜歯を伴う場合を除く

※3 部分入れ歯の場合

静脈内鎮静法を

導入しています

江古田のおざわクリニックでのインプラント治療は、麻酔科医随伴のもとでの「静脈内鎮静法(セデーション)」という麻酔法が併用できます。

外科手術においてリスクが考えられる呼吸器や脳血管、循環器などの術中の全身管理が必要な疾患をお持ちの方はもちろん、歯科処置・外科手術に対して強い恐怖感・不安感をお持ちの方にも、患者様の精神的緊張を緩和し、より安全な状態で治療を受けていただけます。

インプラント治療を希望するも極度の緊張が懸念される方、嘔吐反射にお困りの方もお気軽にご相談ください。

当院での

インプラント症例

インプラント症例

上下顎全顎治療

case 1

骨造成などの治療を併用する場合、治療期間が延長する場合があります。

骨造成などの治療を併用する場合、治療期間が延長する場合があります。 上顎の手術では、術後に鼻血が出るケースがあります。

上顎の手術では、術後に鼻血が出るケースがあります。 下顎の手術では、術後に一時的に麻痺が生じるケースがあります。

下顎の手術では、術後に一時的に麻痺が生じるケースがあります。 補綴物が外れる・割れることがあります。

補綴物が外れる・割れることがあります。

前歯のインプラント

case 2

骨造成などの治療を併用する場合、治療期間が延長する場合があります。

骨造成などの治療を併用する場合、治療期間が延長する場合があります。 上顎の手術では、術後に鼻血が出る場合があります。

上顎の手術では、術後に鼻血が出る場合があります。 補綴物が外れる・割れることがあります。

補綴物が外れる・割れることがあります。 歯茎が下がる場合があります。

歯茎が下がる場合があります。

前歯のインプラント

case 3

骨造成などの治療を併用する場合、治療期間が延長する場合があります。

骨造成などの治療を併用する場合、治療期間が延長する場合があります。 上顎の手術では、術後に鼻血が出る場合があります。

上顎の手術では、術後に鼻血が出る場合があります。 補綴物が外れる・割れることがあります。

補綴物が外れる・割れることがあります。 歯茎が下がる場合があります。

歯茎が下がる場合があります。

インプラント治療をご希望される方へ

治療内容

インプラント治療は、インプラント体(人工歯根)を顎の骨に埋入させることで人工歯根とし、その上に人工歯を装着することで失った歯を補う治療方法です。

オールオン4・6は、片顎に4~6本のインプラントを埋入し、10~12本の連結した歯を装着する治療法、ザイゴマインプラントは、ザイゴマ(頬骨=ほっぺたの骨)にインプラントを埋入する治療法です。

※手術料とセラミックの歯を含む

※1本あたりの価格

※手術料とセラミックの歯を含む

※1本あたりの追加費用

※ 術前から術後約1年分のレントゲン・CT(何回でも)

(ナビゲーション手術)

※症状や治療部位、骨量等によって費用が異なる場合があります。

インプラントについてのご相談は

無料個別相談を

ご利用ください

現在困っていること、不安に感じていること、聞いてみたいことをご相談ください。当院には患者様と医療者の間に立ち、患者様が最適な治療を選択できるようにサポートするインプラントコーディネータ(女性の歯科衛生士)がおります。ドクターに聞きづらいこともお気軽にお申しつけください。

無料個別相談はお電話にて予約を承っています。下記のダイヤルよりお申し込みください。

インプラント無料個別相談専用ダイヤル

当院のインプラント無料相談は、患者様にご自身の現在のお口の状態やインプラント治療について理解を深めていただき、お悩みを解決することを目的としております。その後の治療を強制するものではございませんので、どうぞお気軽にご利用ください。